7/20(火)

苫小牧から八戸まで, フェリーに揺られて約7時間半. この日は天気も良く, 波も穏やかで船酔いすることなく, ぐっすりと眠ることができた. 目覚めたのは朝の7時頃で, フェリーは八戸への入港間近だった. 慌てて朝風呂に行き, 荷物を片付けて下船の準備をする. 着岸後はフェリーターミナルから出発するバスで, 本八戸駅へと移動した.

ここで電車に乗り継ぐ. 少し時間があったので, 駅のコンビニで朝食を購入する. 青森の名物, 食パンでマーガリンとグラニュー糖をサンドした工藤パンのイギリストースト. 「舞妓さんちのまかないさん」というマンガに登場していて, いずれ食べたいと思っていたのだった.

腹ごしらえも済んだところで移動を再開する. まずは本八戸駅から八戸駅, そして更に青い森鉄道に乗り継いで, 青森駅を目指す.

...今日の目的地は, 本州と北海道を結ぶ青函トンネルの本州側の基地があった竜飛岬である. 青森から先, 竜飛岬の最寄り駅である三厩駅までの津軽線は運行本数が少ないため, ここでの約30分の乗り継ぎを成功させなければいけない. 駅のコインロッカーに大きな荷物を預け, そして...

「青森 じゃわめく りんご ストロベリー フラペチーノ」. ストロベリーをベースに, 上に乗っている黄色いシロップはりんご. 甘酸っぱいストロベリーと冷たさがたまらない. ここで昼食を食べる余裕がないので, フラペチーノでエネルギーを充填... という体で駅ビルのスターバックスに突貫し, 素早く賞味して無事目当ての電車に乗ることができた.

陸奥湾に沿って北上し, 蟹田駅に到着. 津軽線は運行本数こそ少ないものの, 途中の新中小国信号場から青函トンネルに接続しているため, 本州と北海道を結ぶ貨物列車が頻繁に走っており, この日も途中貨物列車とすれ違うシーンがあった. 蟹田駅には, ディーゼルエンジンで発電し主電動機を動かす電気式気動車, GV-E400が待機しており, これに乗り換えて三厩駅を目指す.

三厩駅に到着. ここから先は, 外ヶ浜町の町営バスが竜飛岬方面まで走っている. 1日に8便ほど走っており, 一部は津軽線との接続もいいので, 竜飛岬までの公共交通機関を使ったアクセスは, かなり容易と言えるだろう. バスの運賃が1乗車100円なのもありがたい.

終点, 竜飛岬灯台. バスを降りると外は引き続き快晴で, 太陽が激しく照りつけており, 正直暑い. しかしながら, 竜飛岬特有の強い風が吹き抜けていて, それは少し心地よい. バス停から灯台へ足を向けると, そのすぐ先に「津軽海峡冬景色 歌謡碑」が目に飛び込んでくる.

津軽海峡といえば, やはり「上野発の夜行列車おりた時から...」から始まる, この曲を思い浮かべる人が多いのではないだろうか. この曲の2番は, 次のような歌詞から始まる. 「ごらんあれが竜飛岬北のはずれと...」. 当時はまだ青函トンネルがなく, 北海道へ向かうには青森から青函連絡船に乗り継がねばならなかった時代. 特に今日のように天気が良ければ, 連絡船からも竜飛岬が見えたのだろう(実際, 竜飛岬からも津軽海峡や陸奥湾を航行する船がよく見えた). そういう訳で, 竜飛岬はこの名曲の歌詞の中に登場し, その縁もあってここ竜飛岬にこの歌謡碑が建立されたのだろう.

ところで, この碑にはこの「いかにも押してくれ!」と言わんばかりの赤いボタンがある. これをポチッと押すと, なんと「津軽海峡 冬景色」が流れるのである!!!!! 気になる人は, TwitterやYouTubeに動画があるので是非探してみてほしい.

以前からこの碑の事は知っていたが, 実際に鳴らしてみると予想していた以上の大音量で驚いてしまった. 竜飛岬に吹く強い風に負けないようにするためだろうか. 実際, このあと約250m離れた龍飛崎灯台からも普通に聞き取れる程だった.

碑から津軽海峡を望む. その先に見える陸地は北海道である. 写真にもあるように, 碑の近くには漁港と集落があり, また碑からの徒歩圏内にホテルも存在するので, もし真夜中に鳴らすことが出来れば, 明らかに騒音になるだろうと思った.

...余談として, 当初は「連打したらどうなるのだろう?」と興味を持っていたのだけれど, あまりの音量の大きさにビビってしまい, どのような挙動になるかわからないので実際に連打することはできなかった.

さて, そろそろ昼食としよう. 碑の近くにある「食堂たっぴ」で2000円の「海峡丼」を頂く. 刺身はどれも新鮮で, とくに雲丹が最高! 雑味が一切なく, 一口食べれば口の中で甘さが広がり, 大変美味でした. 満足, 満足...

続いて, 階段を少し登って龍飛埼灯台へ. 展望台も併設されており, 高台にあって北海道もよく見える... のだけれど, 津軽海峡は日本海と太平洋を結ぶ軍事的要所, ここを監視するための自衛隊のレーザー施設も設置されており, 北海道をまるっと見通すことはできなかった. 幾つかの商船が太平洋へ, あるいは日本海へ向けて進んでいく中, 恐らく大湊基地へ向かうであろう護衛艦も見つけることができた.

さて, 次の目的地へ移動しよう. 登りと別ルートで下ってみたところ, (恐らく)紫陽花が綺麗に咲いていた. 奥に幾つか鉄塔と送電線が見えるが, 恐らく本州と北海道を結ぶ送電線(新北本連系設備)の一部ではなかろうか. 青森方面から伸びた送電線はここで青函トンネルを経由して北海道まで繋がっていて, 相互に電力を融通出来るようになっている.

これもまた, 本州と北海道を結ぶ施設の1つ. 場所は「津軽海峡冬景色 歌謡碑」の近くにある. こちらはNTT東日本の施設なので, 恐らく電話回線やインターネット回線が北海道と繋がっている場所なのだろう.

次の目的地は「青函トンネル記念館」. 竜飛岬の地下を通り, 北海道まで連絡する青函トンネルに関する博物館である. 龍飛埼灯台からは少々歩く必要があり, ほぼ晴れているため太陽の日差しがじりじりと照りつけてくる. 竜飛岬に吹く風が暑さを和らげてくれるが, それでも目的地に到着した頃には汗だくになってしまっていた. 途中, その強い風を生かした風力発電の風車も見ることができた.

...ここに来た目的はそう, 「鉄道乗りつぶし」である. かつて青函トンネルが整備されていた時期, ここ竜飛岬は本州側の建設基地が置かれていた. 工事を進めるにあたって, トンネルまで人力で上り下りする訳にもいかないので, この「青函トンネル記念館」がある辺りから青函トンネルまでケーブルカーが設置され, 作業員や物資の輸送に活用されていたのである. そしてそのケーブルカーは今でも現役であり, かつ鉄道事業法に基づいた許可を受けて営業運転を行っているのである. 自分が乗車履歴を残すために使っている「乗りつぶしオンライン」でも, このケーブルカーはしっかり乗車記録として登録出来るようになっているので, ここまで足を運んだのであった.

記念館の入館料は大人400円. ケーブルカーの乗車券はその先の坑道見学と合わせて「体験坑道乗車券」として販売されていて, これが単体だと1,200円, 入館料とのセットで1,500円となる. ケーブルカーの次の出発時間まで時間があったので, セット券を購入してしばらく記念館の展示を散策することにした. 小規模ではあるが, 青函トンネル建設の歴史や, そのミニチュアなどが展示されていた.

...さて, いよいよケーブルカーの出発時刻になった. 乗車場へ向かうと, 朱色の車両が待機していた. レールの先には通風門があり, 発車する前にアラートを鳴らしながらゆっくりと上にスライドするようになっている. 正直, 秘密基地感があってテンションは上がりまくっていた.

通風門が開き, ガタンとケーブルカーが動き出す. 斜度は14度, 総走行距離778mをおよそ7分かけて降下していく. 普通, ケーブルカーは山の斜面に沿って敷設されるので, 山の斜度に応じて車体の角度が変わったりするものだが, この斜坑は人工物なので, 当然そういったこともなく, 終始同じ角度で下っていくのが面白い. ケーブルカーは, その斜坑の途中で停車した. レールはまだまだ先まで続いているが, その先は照明などなく, 真っ暗だった. 観光客がケーブルカーに乗れるのはここまでで, ここから先は約20分の坑道見学タイムとなる.

ケーブルカーを降りた先に, 幾つかの自転車が置かれていた. 案内してくれたスタッフによると, これは青函トンネルを整備する作業員が利用するものらしい. 当然ながら, 青函トンネルの建設が終わった後も, その保守管理は継続しなければならない. ケーブルカーはその人員を輸送するために運行されていて(実際, この日も帰りのケーブルカーに作業を終えたであろう作業員の方々が同乗されていた), それを観光用途にも開放しているようだった.

スタッフの案内に従って, 坑道を進んでいく. この坑道にも青函トンネルに関する展示物が置かれていて, 説明を聞きながら見学することができた. 地下140mということもあって地下水によって足元は湿っているが, 湿度はさほど高くないように思えた. 当然のことながら直射日光もなく, 涼しくて快適だった.

北海道新幹線が開通する前, 青函トンネルには「竜飛海底駅」と「吉岡海底駅」があり, 時折青函トンネルの見学のために降りることができたという. 今はそれぞれ「竜飛定点」, 「吉岡定点」と呼ばれていて, 緊急時はここに列車を停車して乗客が避難出来るようになっている. スタッフの説明によると, 奥の扉の先が「竜飛定点」に繋がる通路らしい.

再びケーブルカーを登り, 記念館へと戻る. 坑道の涼しさで汗は落ち着いたが, それでも竜飛岬を歩き回ったのでそろそろ一息つきたい. ということで, 「ホテル竜飛」の日帰り温泉に足を運ぶことにする.

途中, 個人的に面白いと思ったのがこの写真. ケーブルカーは当然, ケーブルを通じて車両を上り下りさせるため, 高い側に牽引のための装置が設置される. 通常はケーブルカーの駅に併設されているものだが, このケーブルカーは建物の外に置かれているようだった. 右に見える建物がさっきケーブルカーに乗った建物で, その横に見える大きな滑車を通じて, ケーブルが左の建物に向かっている様子が見えるだろうか?

途中, 青函トンネルの建設にあたって本州側と北海道側の測量を行った際に使用した「渡海三角点」や, その近くの展望台, そして「青函トンネル工事殉職者慰霊碑」などに足を運びつつ...

写真に見える「ホテル竜飛」に到着した. ここの温泉は海の近くということもあってか塩気の強い温泉で(飲泉もできた), 露天風呂では津軽海峡を眺めならが入浴することもできた. 汗を流し, すっきりしたところで青森市街へと戻ろう.

...その前に, もう1つだけ訪れておきたいスポットがあった. 「津軽海峡冬景色 歌謡碑」や「ホテル竜飛」, そして昼食を食べた「食堂たっぴ」等は, 五所川原から津軽半島の西側に沿って北上する国道339号線沿いに立地している. そしてこの国道339号は, 竜飛岬で南に折り返して, 津軽半島の東側に沿って三厩駅の辺りまで伸びるのだが, 明らかにここ(「食堂たっぴ」の前)で途切れているように見える. この先に自動車で通過できる二股の交差点があるが, 右は龍飛埼灯台へ, そして左は太平洋側の竜飛海岸へ降りていく道で, ここから東側に通過するルートは見当たらないように見える.

先の写真でオチが見えてしまっているが... そう, ここが日本の国道でも唯一の「階段による国道」, つまり「階段国道」である. 見ての通り, ここは国道にも関わらず階段で構成されているため, 国道339号線を最初から最後まで一筆書きの形で車で移動することはできない(少し南に下ったところに, 2つの339号線を結ぶ道路があるため, 少しの折返しを許容するならば最初から最後まで車で移動することは可能である).

ちなみにWikipediaによると, このような「階段国道」が誕生した経緯には諸説あるそうである. 詳しくは上記ページをご覧頂きたい.

折角ここまで来たので, この「階段国道」も体験しておきたかったのだった. 国道のためか(?), 遊歩道としては綺麗に整備されているが, 道幅は狭いため, どう頑張っても車はおろか, バイクですら通行は困難だろう. 階段は362段あるそうで, 景色を眺めながら一歩ずつ降りていく.

「階段国道」を, 下側から撮影した様子. この辺りは急な斜面が続いていて, そこにつづら折りに歩道が敷設されているのがわかる. 階段を降りた後も, 国道339号線の車道に至るには民家の脇を通る細い道を歩いて行かねばならなかったので, やはり国道としてはかなり異色, と言えるだろう.

この辺りは竜飛漁港と呼ばれていて, 往路で使った町営バスはここからも乗る事ができる. 少し時間があったので, 南側にある「太宰治文学碑」を見に行くことにした.

国道339号線沿いの堤防を南に歩く. 崖の上に見えるのが, 先程足を運んだ「ホテル竜飛」である. 「階段国道」が通る崖は, かなりの急斜面であることが改めてわかる.

かつて太宰治は竜飛岬を含む津軽一帯を取材したようで, それを元に「津軽」という小説を書いている. この碑には, その一節が刻まれていた. 近くにある観光案内所は, かつては「奥谷旅館」と呼ばれていて, 太宰治が取材に来た際に宿泊した宿であるそうだ.

まだまだ外は明るいが, 津軽線の終電は意外に早いので, そろそろ戻らないと青森市街に戻るのが困難になってしまう. 再び町営バスに乗り, 竜飛岬を離れて三厩駅へと戻った.

東京であれば, 終電は日付が変わる前後というのが相場だが, ここは津軽半島の北端, 三厩駅の終電はなんと17時51分発の蟹田行きとなる. これを逃せば, 夜をなんとかして乗り越えて, 約12時間後の6時6分発まで待つしかない. ホームには, 往路と同じくGV-E400が待機していた.

蟹田駅に到着した頃には, 空が薄暗くなり始めていた. 出発を待つ青森駅の電車の横を, 津軽海峡を渡ってきた貨物列車が駆け抜けてゆく.

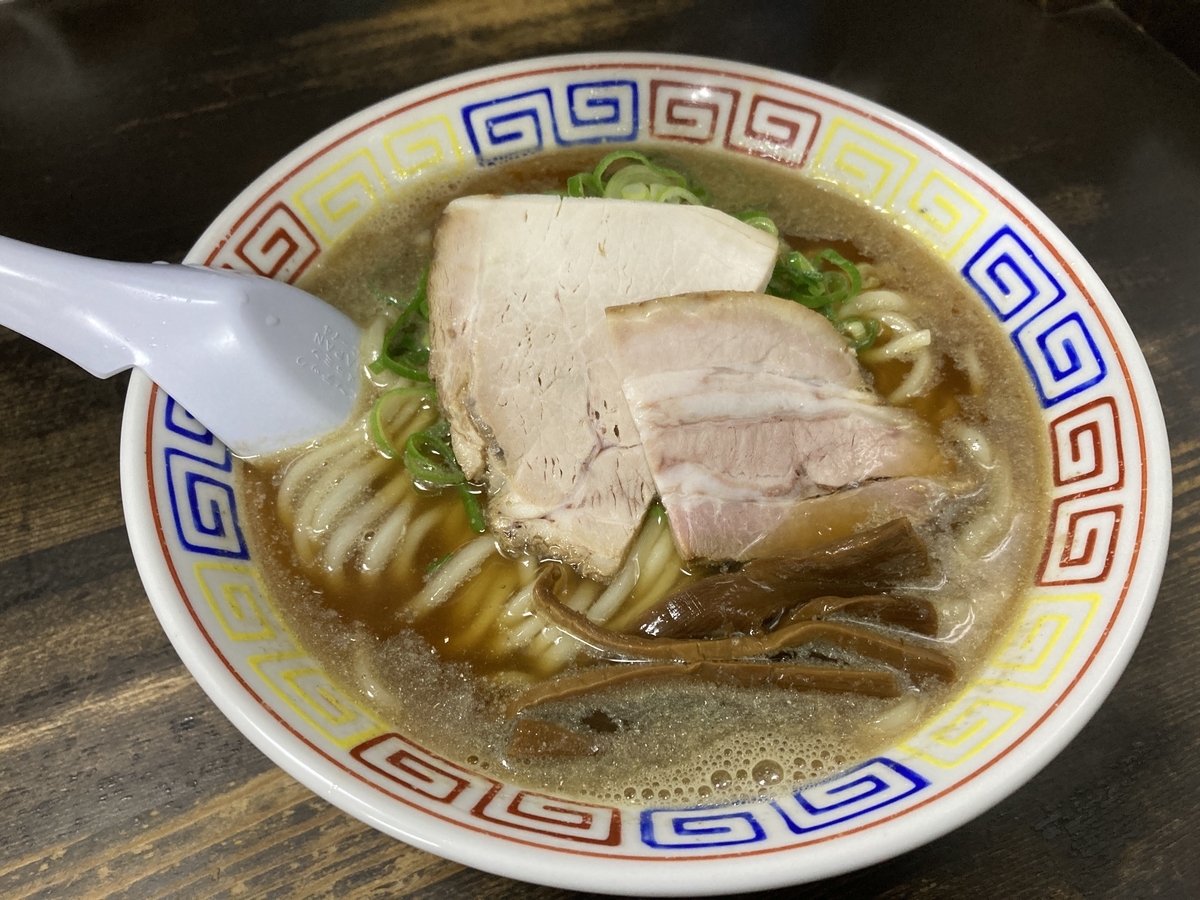

特段トラブルもなく無事青森に到着したので, 「長尾中華そば」で夕食. その後ホテルにチェックインして, 竜飛岬を堪能した4日目を無事終えることができた.